HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN

Artículo publicado en el periódico la Gaceta de Canarias.

HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN

La emigración en Canarias no es una entelequia. La vida en nuestra tierra canaria siempre estuvo revestida de dificultades y de miserias, por lo que nuestros antepasados tuvieron que marchar a la ventura en busca de las oportunidades que su país les negaba.

Al poco tiempo de incorporadas nuestras islas a la Corona de Castilla (Tenerife fue el último territorio en ser conquistada en el año 1496, cuatro años después del descubrimiento del nuevo continente), América fue la solución a una tierra en manos de caciques y aristócratas, sin riquezas para los desheredados de la fortuna y con pocas probabilidades para las personas con ganas de prosperar.

Uruguay, Luisiana, Texas, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y otros cientos de destinos en la nueva tierra de promisión, fueron la meta de nuestros compatriotas de antaño, empujados por la pobreza o incluso por el hambre, en búsqueda de la fortuna huidiza en el propio terruño.

Las últimas emigraciones masivas ocurrieron durante el pasado Siglo XX.

Primero fue la emigración a Cuba, promovida por la firma norteamericana United Fruit, especializada en explotaciones agrícolas y que se había establecido en Cuba después de que este país se independizara de España tras una desigual guerra con los Estados Unidos en el año 1898. Resulta paradójico el hecho de que, a los pocos años de haber sido expulsados los españoles de la perla del Caribe, los terratenientes y la citada empresa norteamericana, se dieron cuenta que Cuba producía cuando en ella trabajaban los españoles y, tras su marcha, los naturales del país, después de décadas de guerras contra la ocupación española, preferían echarse al monte asaltando en los caminos a los escasos viajeros que se atrevían a pasar por allí que trabajar la tierra con el mismo ahínco que antes lo hacían sus antiguos dominadores hispanos durante siglos, haciendo de Cuba el jardín de Centroamérica, la mina de oro del Caribe por su riqueza y la tierra más querida allende las fronteras de la madre patria.

En 1905 y dada la demanda de azúcar que existía sobre todo en Europa, la United Fruit pidió permiso al gobierno cubano pro-yanki para traer mano de obra canaria que hiciera producir las plantaciones y los trapiches ya que desde siempre se habían ganado justa fama de laboriosidad.

Era tal el interés de esta empresa en contar con la mano de obra canaria que sus dirigentes expresaron ante el gobierno cubano la siguiente petición:

-“Es cuestión de vida o muerte para nuestras industrias azucareras el conseguir la autorización para traer emigrantes canarios”.

Las contrataciones las realizó en las islas de Tenerife y Gran Canaria la empresa Fyffes Corporation, filial de la United Fruit.

La emigración fue masiva y en ella fueron los dos abuelos del autor de la presente obra y la industria del azúcar fue tan floreciente que, en el periodo que duró la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el peso, la moneda cubana, consiguió la equiparación con el dólar norteamericano.

Pero a partir de 1920 empezó a decaer en forma paulatina la demanda del dulce producto desde Europa porque se había conseguido un método barato para extraer el azúcar de la remolacha, con lo cual Cuba perdió su monopolio. Después de esa fecha comenzaron a regresar los emigrantes a nuestra tierra, quedándose en Cuba, como ocurre siempre con la emigración, los que triunfaron y quedaron propietarios de grandes fundos o los que no pudieron ganar ni tan siquiera el importe para el billete de regreso.

Otra emigración más moderna que el autor pudo vivir en su última parte, fue la de Venezuela. Esta existía desde la conquista por aquella obligación impuesta por las autoridades, preocupadas en colonizar el Nuevo Mundo, denominada “tributo en sangre”, el cual obligaba a embarcar a familias canarias como colonos, a cambio de un número de toneladas determinado de mercancías exportadas a América.

Esto hizo que muchas de estas familias, obligadas a establecerse

en territorio venezolano, fueran el origen de varios de los personajes ilustres de Venezuela como Francisco de Miranda o José Félix Rivas, entre muchos otros, los cuales ayudaron a su emancipación.

Pero la emigración a Venezuela más dramática aconteció después de la guerra fratricida desatada por Franco y otros generales que hizo que muchos canarios escaparan en forma clandestina a la represión, emigrando a Venezuela en precarios barcos, incluso de vela para salvar sus vidas a partir del año 1940. Otros emigraron empujados por el gran hambre que se desató tras el bloqueo internacional que sufrió España después de finalizar la II Guerra Mundial.

Existe un libro del periodista palmero-venezolano Javier Díaz Sicilia titulado “Al Noroeste la libertad” que enfoca magistralmente la emigración de canarios a Venezuela en tan dramáticas fechas y circunstancias, obra que el autor de esta recomienda leer a quien tenga curiosidad por conocer el fenómeno gracias al cual la prosperidad llegó a nuestra tierra a partir de los años 50.

Después de esta década maldita, comenzó a levantarse el bloqueo comercial a España y se entablaron relaciones entre España y Venezuela con el envío de embajadores.

En 1952 dio un golpe de estado el teniente coronel venezolano Marcos Pérez Jiménez el cual cedió la extracción de petróleo a empresas petroleras norteamericanas (Shell y Chevron y Texaco), a cambio de una cantidad importante de dólares pagados mensualmente.

Pérez Jiménez era un gobernante populista, por lo cual decidió que ese dinero que los norteamericanos pagaban por llevarse el petróleo, recayera como compensación a todos los ciudadanos venezolanos, por ello, estas personas, poco aficionadas a trabajar, se quedaban holgazaneando y vivían de lo que le pagaba el estado venezolano, por lo que hubo peligro de paralización del país por falta de mano de obra.

Como solución, Venezuela abrió las puertas a la emigración, por lo que a este rico país llegaron ciudadanos de la Europa destruida por la II Guerra Mundial. Vinieron italianos, polacos, austriacos, griegos y alemanes. De España emigraron principalmente gallegos y canarios.

El gobierno de Franco, puñertero al fin y al cabo, exigía al emigrante a Venezuela para darle el pasaporte, dos requisitos sin los cuales su emigración no sería autorizada, impidiéndosele embarcar: Un contrato de trabajo y entregar 200 dólares en efectivo, cantidad destinada a repatriar al ciudadano si este no tenía medios para regresar, pero realmente lo que el gobierno franquista quería era hacerse con un capitalito que pagasen los que marcharan. El contrato de trabajo lo enviaba un familiar que hubiera emigrado antes, incluso clandestinamente.

Hay que dejar bien claro que, con los datos históricos en la mano que el autor ha consignado, la emigración canaria nunca fue a ningún lugar de donde no se le llamara previamente, lo cual es un argumento para anteponer a los demagogos ignorantes que defiende la actual inmigración a nuestras islas desde los países subsaharianos, argumentando que los canarios también fueron emigrantes. Este alegato es una simonada ya que estos infelices, dignos de compasión puesto que se juegan el único bien que poseen, la vida, vienen sin que nadie los llame, por el contrario, ha quedado claro que los canarios, que eran apreciados en América, emigraron porque los reclamaron al ser necesaria su presencia y su trabajo.

Y aquí tenemos a nuestros dos hermanos, originarios de un pueblo del Norte de Tenerife, desembarcando en el puerto de La Guaira, un poco obnubilados después de una tremenda travesía de casi un mes por el proceloso Atlántico, ellos, que no se habían subido ni a una falúa de pesca, dispuestos a hacer fortuna en la tierra de Simón Bolívar.

Los trabajos que tenían que realizar los hombres del campo canarios a su llegada eran los más humildes y después, si eran capaces de prosperaran, ya irían adquiriendo otros medios de vida mejores y más rentables.

Consiguieron alojamiento en un ranchito a las afueras de Caracas donde vivían unos primos que habían llegado antes que ellos (y fueron los que les mandaron los contratos ficticios de trabajo para permitirles la salida de España) y se dispusieron a buscar trabajo al día siguiente de su llegada a tierras caraqueñas.

Llevaban dos días recorriendo la ciudad en busca de empleo con nulo resultado y pronto empezaron a darse cuenta de que allí el dinero no se apañaba del suelo, como algunos ignorantes de su pueblo pensaban.

Los jóvenes estaban preocupados por aquellas dificultades originarias, pero no se desanimaron porque, si otros habían conseguido prosperar, ellos no iban a ser menos. Y con este auto-estímulo, caminando y caminando, preguntando en un lado y en otro llegaron al Cementerio del Sur, al parecer el más antiguo y famoso de toda Caracas.

Preguntado en la dirección del camposanto si tenían trabajo, en este caso si les favoreció la diosa fortuna ya que hacían falta peones para que cavasen las fosas previstas para las múltiples inhumaciones de diarias.

La jornada siguiente, nuestros buenos tinerfeños, dieron comienzo a su labor en el Cementerio del Sur caraqueño. Al principio estaban algo tristes ya que el trabajo obtenido como sepultureros era todavía de menor categoría al que realizaban como jornaleros en la agricultura en su isla natal de Tenerife, tratándose de hacer agujeros de dos metros de largo por setenta centímetros de ancho y un metro setenta de profundidad, armados de pico y pala.

Pero pronto se adaptaron al trabajo que tenían que hacer, unos días por otros, no más de tres hoyos en un terreno blando y esponjoso. La inyección de moral les llegaba al finalizar la jornada los sábados, que era día de pago, cuando recibían por su trabajo semanal la suma de treinta y seis bolívares cada uno.

Esta cantidad que, a priori le pueda parecer poca al lector, no lo era tanto si consideramos que en los años cincuenta un funcionario medio en Tenerife cobraba al mes alrededor de mil quinientas pesetas mensuales, cantidad que no alcanzaban a los jornaleros ni de casualidad, ya que ganaban bastante menos. Treinta y seis bolívares semanales, al cambio de entonces de diecisiete pesetas por bolívar eran seiscientas doce pesetas, mucho más de lo que ganaba un jornalero en Tenerife, superando, incluso con largueza el dinero que ganaba al mes el presumido funcionario del ayuntamiento de su pueblo, que se ha tomado como referencia.

Nuestros compatriotas trabajaban felices y ya comenzaban a ahorrar algún dinero que les permitiría, al tiempo, poderse dedicar a otra actividad más lucrativa y elegante.

Empezaron a trabajar en invierno, pero cuando llegó el verano tropical, el calor era verdaderamente infernal, sucediéndose al día momentos de canícula pegajosa y otros de molestas lluvias, lo cual aumentaba la dificultad de su tarea.

Como se traían la comida de casa, al medio día, paraban para almorzar y después de la colación, les gustaba echarse un rato a hacer la digestión, pero el calor apremiaba tanto que un día decidieron meterse en una de las fosas que acababan de cavar al pie de la sombra de un ciprés y allí echaron una cabezadita, ocurriéndoles el macabro incidente que paso a relatar:

Cuando nuestros dos compatriotas estaban durmiendo a pierna suelta por efectos de la digestión y la modorra del calor y como quiera que a escasos metros de allí se había realizado recientemente la inhumación de un difunto, de improviso apareció un grupo de personas que se acercaron a la tumba dando, algunas mujeres que integraban el colectivo, verdaderos alaridos en honor del recién occiso.

Esta algarabía despertó a nuestros amigos, incorporándose uno de ellos, enfadado por haber sido arrancado violentamente de los brazos de Morfeo, con el siguiente reproche al grupo de familiares escandalosos, mientras sacaba su cabeza de hoyo:

-“Señoras, no griten más que aquí no se puede ni descansar”.

Un breve silencio de asombro provocado por la paralización que siempre produce el terror, invadió al grupo visitante para de inmediato reanudar sus gritos aún más fuertes producidos por el miedo, mientras corrían con toda la fuerza que podían desarrollar sus piernas, dando estas voces:

-“Socorro, Dios mío, un cadáver pestilente ha salido de su fosa y nos ha hablado”.

Realmente el aspecto de nuestro amigo, cuya cabeza no estaba demasiado limpia a causa de su trabajo casi dentro de la tierra, había asustado a los doloridos, pero realmente él no pensó el lugar donde estaba y la impresión que su aparición podría causar a los afligidos, cuya reacción fue normal, pero estos lamentables eventos suelen suceder cuando los trabajadores de los camposantos se olvidan de cual es el lugar donde realizan su función, cosas de la degeneración profesional, supongo.

En los cementerios suelen ocurrir cosas dimanadas no de los pobres difuntos cuyas almas no están allí sino de errores debidos a la naturaleza humana que son interpretados por las personas como sobrenaturales. Recuerdo una leyenda de Becquer en la cual alguien entró en el Cementerio por la noche para ganar una apuesta y murió del susto pensando en que manos cadavéricas le habían retenido al saltar una tapia y lo que le había ocurrido realmente es que su capa se enredo en las espinas de unos rosales que lo inmovilizaron.

Al año de trabajar nuestros dos tinerfeños en el camposanto del Sur de Caracas, se cansaron de aquel tétrico lugar cuando se dieron cuenta del macabro juego de palabras que suponía tener que buscarse la vida en el lugar de la muerte.

Habían ahorrado entre los dos una buena cantidad de dinero con la cual y una ayudita de sus parientes, pudieron adquirir un “reparto” de víveres.

Hay que decir que este tipo de trabajo era muy socorrido para los canarios y donde podían ganar bastante dinero. Estas actividades en general eran muy sacrificados porque había que levantarse temprano y recorrer muchos kilómetros para vender sus mercancías. Existían “repartos” de pescado fresco, de leche y productos lácteos, de pan, de fruta, de refrescos o cerveza y de víveres en general.

El negocio con el que nuestros compatriotas se hicieron era muy lucrativo, pero sacrificado y peligroso. Se trataba de llenar un camión hasta los topes con víveres tales como arroz, harina de maíz, papas, carne y pescados en conserva, alubias, tocino, queso, embutidos, fósforos, bidones de 16 litros de queroseno, ropas de trabajo y calzado, medicamentos de primeros auxilios y otros artículos de menor entidad y dirigirse hacia el interior del país por pistas infames abiertas en medio de la selva en búsqueda de los ríos a cuyas riveras se apiñaban mineros, llamados en el vecino Brasil “garimpeiros”, ocupados en extraer de los cauces fluviales oro, esmeraldas, diamantes y otros valiosos minerales, para venderles los víveres y otros elementos que les permitirían seguir trabajando ininterrumpidamente en los placeres auríferos y de piedras preciosas.

Esta ardua y peligrosa tarea le producía pingües beneficios ya que los mineros pagaban con polvo de oro o con piedras preciosas los víveres que nuestros isleños les transportaban.

Para llevar a cabo su trabajo compraron un camión Ford F-5 modelo 1940 de segunda mano con caja de carga cerrada de tres toneladas y media. Ninguno de nuestros dos hermanos sabían conducir, pero en Venezuela todo se compra, así que, una vez adquiridos dos flamantes permisos, en una semana se pusieron al tanto de cómo se conducía aquel camión de sencillo manejo.

Tras de cuatro o cinco expediciones y, después de llevar el polvo de oro y las piedras preciosas que les habían pagado los mineros por sus víveres al Banco y convertirlo en bolívares, quedaron asombrados de sus ganancias, lo cual fue un acicate para seguir con aquella dura actividad.

En atravesar las selvas ocupaban dos semanas o tres, coincidiendo con la mayor o menor producción de lluvias y otro tiempo en volver. El camino era accidentado y peligroso porque detrás de cualquier árbol podía salir un asaltante que echaría sus esfuerzos al traste, por ello, el copiloto iba armado con una escopeta de caza de dos cartuchos, ojo avizor por si aparecía algún amigo de lo ajeno. Los viajes no habían presentado ninguna incidencia, lo cual les había llenado de confianza, pero he aquí que cierto día, cuando llevaban los víveres a los mineros, el camión dio unos estertores y se les paró.

Nuestros isleños se rascaban sus coronillas ya que habían aprendido a conducir aquel cacharro, pero no sabían nada de averías de manera que se tuvieron que quedar en medio de la selva más tiempo del deseable ya que, volver a pie por aquellos caminos plagados de serpientes venenosas y otras sabandijas por el estilo era tarea poco recomendable, así es que decidieron esperar a que pasara por aquellos andurriales otras personas que pudiera ayudarles.

Pasaron varias semanas y por allí no pasaba nadie y, de esta manera, quedaron atrapados nuestros compatriotas un tiempo que pudo superar con creces el de un mes.

Sus primos de Caracas, ante la falta de noticias de sus parientes pensaron en lo peor, transmitiendo a Tenerife la noticia de la desaparición de los dos muchachos.

La noticia cayó como una bomba entre sus familias que se enlutaron y encargaron misas “de corpone non presente” en sufragio de las alma de los pobres infortunados que fueron a America a hacer plata y sólo encontraron la muerte en medio de la fronda inmensa y hostil.

Mientras tanto nuestros amigos continuaban cerca del camión en el que dormían por las noches libres de la presencia de sabandijas, alimentándose de los víveres que llevaban a vender y bebiendo y aseándose con las aguas que discurrían por los alrededores en multitud de arroyuelos.

Al mes y medio justo de su cautiverio en medio de aquella inhóspita selva, pasó por allí otro vehículo de unos mineros que habían ido a la ciudad a comprar maquinaria para sus explotaciones.

Nuestros amigos chillaron para que el vehículo se detuviera, poniendo al tanto del conductor de lo que ocurría.

El minero, al parecer, hombre avezado en maquinarias, echó un vistazo al motor emitiendo un diagnóstico certero de la avería que tenía, diciéndoles a los dos canarios lo siguiente:

-“¿Ustedes tienen experiencia en conducir?”.

Pregunta contestada a duo por los infortunados isleños con un giro de sus cabezas.

-“¿Saben la avería que tiene su camión?”.

Añadió el minero contracturado su cara para contener una carcajada:

-“El agua del radiador se va evaporando poco a poco y sin ella, el motor se calienta y se para, ¿cuánto hace que no le miran el agua a su camión?.

Uno de los dos socios isleños contestó mientras se encogía de hombros:

-“Nosotros pensamos que el camión sólo necesitaba echarle gasolina y no sabíamos nada de ese agua que usted nos dice”.

El minero fue a su camión y tomó un envase que llenó en un arroyuelo cercano, echándosela al radiador de vehículo que estaba vacío.

-“Arranquen el camión y váyanse, pero no vuelvan más a la selva sin saber las principales reglas de la mecánica”.

Nuestros isleños arrancaron su camión y, regalándole agradecidos a su benefactor dos botellas de coñac, se dispusieron a regresar a Caracas, alegrándose mucho sus primos de que aún estuvieran vivos. Rápidamente se telegrafió a Tenerife para dar la buena nueva a su familia, la cual volvió a encargar una misa, pero esta vez en acción de gracias.

La moraleja que se puede extraer de este prolongado relato es la de que, antes de embarcarte en una aventura, debes tener la preparación adecuada para enfrentarte a las eventualidades que puedan surgirte, pero nuestra gente era tan ignorante cuando emigraba que sólo le impulsaba el deseo de prosperar el cual, como ha tenido ocasión de ver el lector, no es suficiente para alcanzar los objetivos previstos.

Manuel Dóniz García

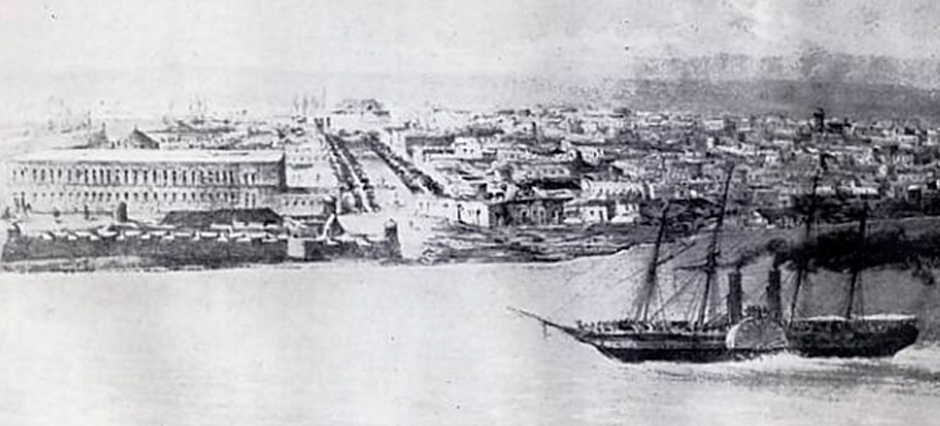

Puerto de la Guaira y ciudad de Caracas vista desde los altos de la capital.

(Fotografía procedente del archivo del autor)

Deja un comentario